|

|

|

| 斎宮邸跡 (京都市中京区) Site of Saigu-tei Palace |

|

| 斎宮邸跡 | 斎宮邸跡 |

|

|

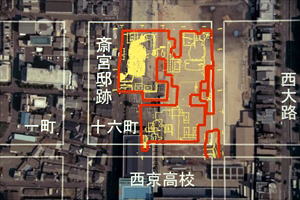

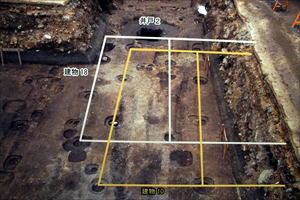

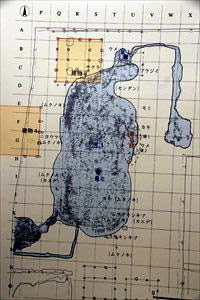

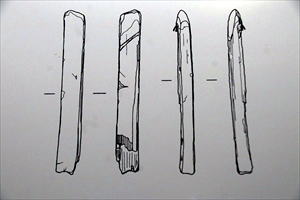

斎宮邸跡の京都市による説明板、西京中・高校の正門脇。 斎宮邸跡の京都市による説明板、西京中・高校の正門脇。 斎宮邸跡(赤い囲み線内)、十六町、京都アスニーの説明板より  斎宮邸跡、説明板はベージュ色の南端中央の赤い点の部分に設置されている。斎宮跡は、紫色の塗り潰し部分で校内の北半分(十六町)になる。下の東西の通りは御池通、右端の南北の通りは西大路通。京都市による説明板より。  遺構配置図、建物3(御所)、建物4(御所)、池1など、京都アスニーの説明板より  前景北より、池1、泉1、建物3(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  邸宅跡・園池跡(水溜まり部分)、グラウンドの発掘調査の写真、京都アスニーの説明板より  井戸2(上部)、建物10(黄色い囲み線内)、建物18)白い囲み線内)(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  池跡から出土した須恵器の墨書土器(左)、上には「齋宮」、下には「齋雑所」と墨書されている。右は泉跡から出土した人形代、京都市の説明板より  墨書土器(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  墨書土器に「齋宮」と記されている。(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  緑釉陶器(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  泉1、下に人形代(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  人形代(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  池1周辺の植栽推定復元図(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  井戸2(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  井戸1(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  付木(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  斎宮邸宅復元鳥観図 画・梶川敏夫、京都アスニーの説明板より  斎宮邸の復元CG、京都アスニーの説明板より 斎宮邸の復元CG、京都アスニーの説明板より 建物3泉殿推定図(画・川上貢)(京都市埋蔵文化財研究所)、京都アスニーの説明板より  伊勢神宮内宮内院の航空写真(国土地理院)、京都アスニーの説明板より  斎王発遣の儀(別れの御櫛)、天皇(左)と伊勢斎王(斎宮)、(風俗博物館所蔵)、京都アスニー  斎王発遣の儀、御櫛  斎王発遣の儀、伊勢斎王(斎宮)  斎王発遣の儀、高御座 |

西京高等学校・附属中学校の正門前に、「斎宮邸跡(さいぐう-てい-あと)」の大型説明板が設置されている。斎宮とは斎王の御殿(京中斎王家)を意味した。 平安時代中期、この地(平安京右京三条二坊十六町)には1町規模の斎宮邸(京中斎王家)が置かれていたとみられている。恬子内親王(てんし-ないしんのう)の邸宅跡だったともいう。 ◆歴史年表 平安時代、897年、柔子(じゅうし)内親王は、伊勢斎王(斎宮)に卜定(ぼくじょう)された。 900年前後、ある伊勢斎王が卜定され、この地一帯(平安京右京三条二坊十六町)は再整備される。邸宅・園池が造営された。 10世紀(901-1000)後半以降、斎王は「人の家」を借用して斎宮邸(京中斎王家)にした。 10世紀(901-1000)後半-11世紀(1001-1100)初頭まで、邸内の池は存続した。 現代、1999年-2000年、西京高校の北側グラウンドでの発掘調査により、斎宮邸の池跡、泉跡、建物跡などが出土した。 ◆倭姫命 弥生時代の伝説的な初代伊勢斎王・倭姫命(やまとひめのみこと)。女性。倭比売命(『古事記』)。父・第12代・垂仁(すいにん)天皇、母・皇后日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)の皇女。290年、倭(やまと)の笠縫邑(かさぬいのむら)で天照大神(あまてらすおおみかみ)を奉斎していた第10代・崇神(すじん)天皇皇女・豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に代わり奉仕したという。鎮座地を求め伊賀、近江、美濃、尾張を経て、伊勢国度会(わたらい)五十鈴(いすず)川上に遷座したとされる。大神の御杖代(みつえしろ)になり、伊勢神宮の初代斎王(斎宮)になったという。第12代・景行天皇の時代に、甥・日本武尊(やまとたけるのみこと)が西征時に、倭姫命は自らの衣装を与えた。武尊は女装して敵を殺害したという。武尊の東征の際には倭姫命は神意を受け草薙剣(くさなぎのつるぎ)、火打ち石の入った袋を授け、武尊の危急を救ったという。 『古事記』『日本書紀』に記されている。伊勢に祠と斎宮を建てたとされ、伊勢神宮起源との関りがあるとされる。御陵伝承地(伊勢市)がある。 ◆大伯 皇女 飛鳥時代の伊勢斎王・歌人・大伯 皇女(おおく-の-ひめみこ、661-701)。女性。大来皇女(おおく-の-ひめみこ)。父・第40代・天武天皇、母・第38代・天智天皇皇女・大田皇女(おおたのおうじょ)。大津皇子(おおつ-の-おうじ)の同母姉。百済救援のための天皇の船団が、大伯海(おおくのうみ、岡山県)付近の海上に差し掛かり、その洋上で生まれたという。6/7歳頃、母と死別した。673年、13歳で伊勢斎王(斎宮)に定められる。壬申の乱(672)の勝利祈願に天武天皇が斎王に献じたともいう。675年、伊勢に下向した。686年、父・天武天皇の死、弟・大津皇子が謀反の罪で刑死になり、斎王の任を解かれ帰京したという。41歳。 『万葉集』に6首の短歌がある。弟・大津皇子が事件の直前に密かに伊勢を訪れた際に見送った歌、皇子の刑死を悼んだ歌、二上山への移葬する際の歌が詠まれている。 ◆井上 内親王 奈良時代の伊勢斎王・井上 内親王(いのうえ/いのえ/いかみ-ないしんのう、717-775)。女性。吉野皇太后。父・第45代・聖武天皇、母・県犬養広刀自(あがた-の-いぬかい-の-ひろとじ)。不破内親王・安積親王の同母姉。721年、伊勢斎王(斎宮)に卜定(ぼくじょう)され、11歳から伊勢大神宮に侍した。後に白壁王(第49代・光仁天皇)の妃になり、754年、酒人(さかひと)内親王を産む。761年、他戸(おさべ)親王を産む。770年、天皇の即位により立后した。772年、天皇を呪った罪で廃后、子・他戸親王も廃太子になる。773年、天皇の姉・難波(なにわ)内親王が没したのは、井上内親王の厭魅(えんみ)による呪い殺しとされた。他戸親王とともに大和宇智(うち)郡に幽閉される。775年、母子同時に死去した。59歳。 山部親王(第50代・桓武天皇)のために、官人・藤原百川(ももかわ)らにより毒殺されたという。内親王への怨霊の恐れから、没後25年に復位され吉野皇太后と呼ばれた。 ◆朝原 内親王 奈良時代-平安時代前期の伊勢斎王・朝原 内親王(あさはら-ないしんのう、779-817)。女性。父・第50代・桓武天皇、母・異母妹・酒人(さかひと)内親王(伊勢斎王)の娘。782年、4歳で伊勢斎王(斎宮)に卜定され、785年、7歳で伊勢に下向した。796年、身内の不幸もなく退下し帰京する。後に二品に叙せられた。806年、異母兄の第51代・平城天皇の妃になる。810年、「薬子の変」では平城上皇と行動をともにしなかった。812年、妃を辞している。39歳。 子に恵まれなかった。母に先立ち亡くなる。 ◆柔子 内親王 平安時代中期の伊勢斎王・柔子 内親王(じゅうし/よしこ/やすこ-ないしんのう、?-959)。女性。父・第59代・宇多天皇、母・藤原胤子(いんし)の第2皇女。第60代・醍醐天皇の妹。892年、内親王になる。897年、伊勢斎王(斎宮)になり六条斎宮と呼ばれる。32年間にわたり斎王になり、930年、退いた。 『後撰和歌集』に採歌されている。 ◆徽子 女王 平安時代中期の歌人・伊勢斎王・徽子 女王(きし/よしこ-じょおう、929-985)。女性。父・式部卿・宮重明親王(第60代・醍醐天皇の孫)、母・寛子(藤原忠平の次女)の第1王女。936年、急逝した伊勢斎王(斎宮)・斉子内親王(醍醐天皇皇女)の後を受け、8歳で第38代・伊勢斎王に卜定(ぼくじょう)された。937年、雅楽寮へ初斎院入り、野宮へ遷る。938年、10歳で伊勢へ群行する。945年、母の死により17歳で退下し、帰京した。948年、叔父・第62代・村上天皇に請われて20歳で入内した。949年、女御の宣旨を受ける。規子内親王(第4皇女)を産む、皇子1人は早世した。956年、「斎宮女御徽子女王歌合」、959年、「斎宮女御徽子女王前栽合」を主催する。967年、村上天皇没後、規子内親王と共に里第で暮らす。975年、規子内親王が第64代・円融天皇の斎王に選ばれる。976年、初斎院入りに徽子女王も同行した。977年、勅命に反して前例を破り、斎王と共に2度目の伊勢へ下向した。984年、円融天皇の譲位に伴い、規子内親王が斎王を退下し、985年、共に帰京した。57歳。 従四位上。後宮(こうきゅう)では和歌と琴七弦琴の名手とされた。局を承香殿とし「承香殿女御」、父・重明親王の肩書から「式部卿の女御」、前斎王であり「斎宮女御」とも呼ばれた。三十六歌仙、女房三十六歌仙の1人。『源氏物語』「賢木」中の母・六条御息所と娘・秋好中宮のモデルとされる。 ◆規子 内親王 平安時代中期の伊勢斎王・規子 内親王(きし/のりこ-ないしんのう、949-986)。女性。父・第60代・村上天皇、母・徽子(きし/よしこ)女王の第4皇女。972年、「女四宮歌合」を主催した。975年、伊勢斎王(斎宮)に卜定(ぼくじょう)され、母とともに伊勢に赴く。984年、第64代・円融天皇の譲位により退く。38歳。 『源氏物語』「賢木」中の母・六条御息所と娘・秋好中宮のモデルとされる。 ◆恬子 内親王 平安時代前期-中期の伊勢斎王・恬子 内親王(てんし/かっし-ないしんのう、848?-913)。女性。父・第55代・文徳天皇、母・紀静子(きの-しずこ)。859年、12歳で斎王(斎宮)に卜定(ぼくじょう)される。876年、第56代・清和天皇が譲位したため退任した。(『伊勢物語』)。65歳。 勅使・在原業平と契り、後に高階師尚を産んだとの伝承が生まれた。 ◆斎王・斎宮・斎院 「斎王(さいおう/いつきのみこ/いつきのみや)」は、古代・中世に未婚の内親王・皇族の女性の中から卜定(ぼくじょう/ぼくてい、吉凶を占い定める)により選ばれた。天皇の即位時に伊勢神宮に奉仕した。平安時代以降は、「斎宮(さいぐう)」とも称された。 なお、賀茂神社に奉仕した斎王も意味した。このため、伊勢神宮に奉仕した伊勢斎王は「斎宮」、賀茂神社は「斎院(さいいん)」と区別していた。 さらに、「斎宮」には、伊勢斎王の宮殿官衙施設、斎王御所(京中斎王家)そのものも意味していた。 ◆京中斎王家 平安時代に、平安京と周辺に伊勢斎王の御殿は3カ所あった。1.平安京内の「彼の家・斎王家(自宅などの居所)」、2.宮城内の便所(びんしょ、適切な所)の「初斎院(しょさいいん)」、3.平安京外、域外浄野の「野宮(ののみや)」だった。 平安時代前期-中期、900年前後に、ある伊勢斎王が卜定(ぼくじょう)され、この地(平安京右京三条二坊十六町)が再整備されている。皇太后が産んだ皇女は、内裏に斎王家を置けなかった。このため、内裏外の「人の家」を借用し「京中斎王家(斎宮、斎王の御殿)」にあてる必要があった。10世紀(901-1000)後半以降に、斎王は十六町のこの地を借用し、京中斎王家にしたとみられている。 平安時代前期、897年に、第59代・宇多天皇の皇女・柔子内親王は伊勢斎王に卜定されている。当時、皇太后が産んだ唯一の斎王だった。内親王は十六町の受領級の「人の家」を借り、京中斎王家にしたともいう。また、内親王の別邸として使用されたともいう。 斎王家は多重に清浄の地とされていた。敷地東に正門の四足門(よつあし-もん)が開いていた。敷地の北半分に重要な儀礼、饗宴のための施設が配置された。斎王の御所(御在所屋[ございしょ-や])と神殿があり、いずれも神聖な建物だった。御所は斎王の居所であり、「大殿祭(おおとのほがい、宮殿の火難を祓い平安を祈る祭事)」を奉仕していた。玉を四角の柱に懸け神事に用いる賢木(さかき)を挿していた。 神殿は戸に賢木を挿した。斎王は朔日ごとに神殿に参入し、伊勢大神を遥拝した。 北西に楕円形の池があった。湧水しており、州浜、東に景石が配されていた。西岸汀に荒石の洲浜があり、底は小さな礫が敷かれていた。木枠を組んだ泉、池の北西、東に張り出す庇付建物、廊状建物、北東に南北建物などが建ち並んでいた。 天皇の即位とともに、斎王家で斎王に卜定(ぼくじょう)の結果が告示された。9-10世紀には、斎王は斎王家に2カ月-1年ほど滞在していた。大内裏の斎所である「初斎院(しょさいいん)」で、未婚の内親王か女王は1年間の潔斎をする。その後、旧7月に郊外の清浄な野に建てられた「野宮(ののみや)」に遷入した。旧8月、賀茂川で禊を行う。なお、第61代・朱雀天皇の頃より旧9月に変更された。さらに、1-2年の精進潔斎生活を送り、旧9月に野宮より出て桂川で禊し宮中に入った。天皇との別れの儀を経て、5泊6日の群行により伊勢の斎宮寮へ向かった。 野宮は洛西にあったとされ、野宮神社、斎宮神社、斎明神社などもその旧跡地とされている。洛西の大堰川、紙屋川、有栖川は古代より祓禊の場になっており、潔斎の場も置かれていた。 ◆遺跡 ◈現代、1999-2000年に、西京高校北側グラウンドの発掘調査(平安京右京三条二坊十六町)より、平安時代中期の斎宮邸宅跡(斎王御殿、京中斎王家)(1町規模の邸宅4300坪)が発見された。北は二条大路、東は野寺小路、西は道祖大路、南は押小路に面していた。 十六町の邸宅・園池は、平安宮外・平安京内に位置した。平安時代前期、9世紀(801-900)後半に造営され、池は平安時代中期、10世紀(901-1000)後半-平安時代後期、11世紀(1001-1100)初頭まで存続していた。 邸宅の北半は公的な建物群が建ち大規模な敷地だった。伊勢斎王など主人の住空間とみられる。南半の建物群は小規模であり、主人の生活を支えた家政機関・雑舎群があったと考えられている。 北半の建物群で儀礼的な空間の神殿とみられる建物1、斎王の御所とみられる建物4があり、いずれも格式高い4面庇建物、身舎4面庇だった。十六町の東北部・池西方での最も主要な建物と推定されている。神殿1の中心の一郭は池を西に望んでいる。 御所建物4・御所建物3は、池を東に望み、御所建物3の東西隅柱2本は池に張り出していた。正門とみられる建物15は大規模な四足門(よつあしもん)2本の主柱の前後に、それぞれ2本の副柱があり柱計6本だった。 十六町では平安時代前期-中期、900年前後に北半で御所建物3が新造され南半の井戸2が掘削された。北接の建物18は北にずらして内膳屋とみられる建物10に建て替えられている。これら北半と南半は一体の事業としてあり、この頃に斎王家のための再整備が行われたとみられている。供膳井の井戸2と関連があるとみられる。 ◈内膳屋(ないぜん-や)、陣屋(じん-や)、炬火屋(ひたき-や)は平安時代前期、9世紀(801-900)以前に建てられた。内膳屋は陣屋、炬火屋より格上だったと考えられている。 「内膳屋」は木工寮(もくりょう、近代では修理職)が邸宅の周辺に建てた。斎王のご飯などを調理し、清浄が必要とされ賢木を挿していた。 「陣屋」は左右衛門府(さえもんふ)が門に建て宿直した。門の守衛・出入り者の監察などを行っていたとみられる。 「炬火屋」は修理職(しゅりしき)が庭中、御前、御殿前、南庭に建てた。衛士が照明・警固のためのに火をたく小屋だったとみられる。 ◈「池1」は南北に長い楕円形(東西15m、南北40m、深さ0.5m)だった。北岸に3-4段の石垣が築かれ、御所建物3の内部まで長さ5mあり、御所建物3の南側から御所建物4の東まで州浜(長さ11m、幅1.2-1.5m)が築かれていた。東岸中央に大規模な景石が配され、西岸の御所建物4の正面にあたった。 ◈「泉1」は池1の北端に位置した。方形の木枠を据えていた。 平安時代中期、10世紀(901-1000)初めに泉は解体されている。南辺・東辺に縮小され、石に載せ石組で固定された。一辺0.8m方形枡に改修されている。湧水は枡の南西隅から上水だけが南へ流されていた。 「泉2」は池1の中央寄りにあった。 ◈池跡より墨書のある須恵器土器30点が出土した。平安時代前期-中期、9世紀後半-10世紀中頃(900年前後)のものという。 土器の底に記されていたのは「齋宮」2点、「齋雑所」2点、「齋舎所」2点、「僧供廿■内」、「僧供口」、「犬子」、「薬」などの墨書だった。 ◈緑釉陶器、灰釉陶器、丸瓦、軒丸瓦も出土している。緑釉陶器の大半は椀皿であり、平安京近郊の窯群が全体の7割、ほか尾張国猿投(さなげ)窯、東美濃の窯からも供給された。 輸入陶磁器は白磁が玉緑椀、輪花椀、青磁は越州窯系青磁水差し、長沙銅官窯系の褐釉壺などだった。 ◈「人形代(ひとがたしろ)」(現存長65㎝、幅7㎝)は、泉跡の堆積土層より見つかった。10世紀(901-1000)の人形代であり出土例は数少ない。平安京跡から出土した中では最大だった。 女性像とみられ、下部は欠損し、頭部を上にし墨書面を三つ折りにしていた。頭部、顔面は写実的に描写され、頭部は富士顔、頸部にかけ長い放ち髪が描かれていた。人形代は律令祭祀遺物であり、人の身についた穢れ、厄を託して川などに流すために用いられていた。 ほかに土馬、刀子形、舟形、陽物形も出土している。 ◈池の西岸から南部にニヨウマツ、ムクノキ、カエデ、南東部、北東部にカキ、北岸周辺にモミ、ツブラジイ、サクラ、ウメ、センダンの植栽があった。モモは北側に偏在していた。また、ツツジ、アヤメ、ショウブなどの植栽があったとみられている。 ◈「供膳井(きょうぜんい)」は平安時代前期-中期、900年前後に、井戸2の供膳井が新たに掘削されたとみられている。 供膳井は大神、斎王の膳用の井戸であり、神聖・清浄のものと考えられていた。斎王が選定されると供膳井を卜定し、賢木を立てた。原則は新井が掘削され、旧井を修理して使用することもあった。 ◈「井戸」は敷地外縁に3つあり、いずれも方形立板横浅組であり、建築部材を転用していた。 「井戸1」は北東隅にあり、作り替えられていた。 「井戸2」は南縁中央にあり、平安時代前期-中期、900年前後に掘削された。供膳井の可能性がある。 「井戸3」は南東隅にあり、最も大きく南半の雑舎群と関係があったとみられる。 ◈「付木(つけぎ)」は、木製品であり井戸跡から見つかっている。火を移すためか薪として用いられ、一端・両端が焼け焦げていた。 池跡からも出土しており、炬火屋で使用されたともいう。 ◆伊勢斎王 伊勢斎王(さいおう/いつきのみや)は、伊勢神宮の天照大神の「御杖代(みつえしろ、神の意を受ける依代)」として奉仕した未婚の内親王か女王のことをいう。 伝承としての伊勢斎王は、第11代・垂仁(すいにん)天皇(前29?-70?)の頃、倭姫命(やまとひめのみこと)に始まったという。 飛鳥時代、7世紀(601-700)後半、第40代・天武天皇(在位673-686)の頃、天照大神(あまてらす-おおみかみ)を頂点とした神々の系列とその子孫としての天皇の系譜が成立したとされる。 確実な最初の斎王としては、飛鳥時代、670年、第40代・天武天皇の娘・大来/大伯皇女(おおくの-こうじょ、661-701)に始まる。第42代・文武天皇(在位697-707)の頃には斎王、斎宮の呼称が成立している。第45代・聖武天皇(在位724-749)の頃に、斎王制度が規定された。この頃の斎王は、聖武天皇の皇女・井上(いのへ)内親王(717-775)だった。その夫・第49代・光仁天皇(在位770-781)が即位し、井上内親王は元斎王で唯一の皇后になった。この頃、伊勢斎宮は復活し史跡の東部に移転した。 遺跡は、飛鳥時代、7世紀(601-700)後半に、斎宮跡の西部で最古の宮殿的な区画が確認されている。奈良時代の斎宮跡遺跡からは、平城京から持ち込まれたとみられる羊形の硯、赤く塗られた大型土馬などの遺物が見つかた。奈良時代、聖武天皇の頃に、斎王に仕える役所、斎宮寮下の司が置かれていたとみられる。多くの司の名を記した墨書土器も見つかっている。 斎宮寮は事務を担当した「寮」と12の司(財政、食事、警備、医療など)があった。女官は命婦(みょうぶ)、乳母の下に3等の等級がある女孺(にょじゅ)が置かれた。主神司(かんづかさ)は神まつりを行っていた。8世紀(701-800)末に斎宮寮から神祇官に属する官司になった。 女性天皇の第46代・孝謙天皇(在位749-758)は退位後出家し、第48代・称徳天皇(在位764-770)として復位した後に斎王を置かなかった。この頃、伊勢神宮には神宮寺が置かれている。斎宮にも仏堂のような施設があったとみられている。 鎌倉時代後期、1330年頃、第96代・後醍醐天皇の頃まで、660年間にわたり60人余りの斎王が生まれている。 ◆斎王発発遣の儀 「斎王発遣(はっけん)の儀」とは、天皇が伊勢斎王に対して行った特別の儀礼であり、通称は「別れの御櫛(おぐし)」とも呼ばれた。斎王が名実ともに天皇の名代になる儀礼であり、櫛が象徴していた。 奈良時代にも対面儀礼は行われていたとみられている。奈良時代、785年に、第50代・桓武天皇(737-806)は娘・朝原内親王(779-817)の伊勢への派遣に合わせ、異例にも新都・長岡京から平城京に戻っている。平安時代前期、9世紀(801-900)には確実に行われた。平安時代中期、10世紀(901-1000)頃に文献にも記される。 斎王の伊勢への旅立ちの日に、太極殿で天皇は斎王と対面した。天皇自ら黄楊(つげ)の小櫛(幅3寸、9㎝)を斎王の額に挿し、「みやこのかたにおもきたまふな」と告げた。今後は京都に顔を向けず伊勢に行くようにと命じた。 儀礼には特別な特徴があった。1.天皇は高御座ではなく同じ高さの畳の上で斎王を待ち、天皇と斎王は対等に近かった。2.天皇は礼服ではなく白の衣装を着ていた。3.天皇には斎王を自らの分身として伊勢神宮に遣るとの意思があった。 ◆源氏物語 『源氏物語』第10帖「賢木」巻では、六条御息所(ろくじょうみやすどころ)は、光源氏との恋愛に疲れる。六条御息所は、斎宮に卜定(ぼくじょう)された娘・秋好中宮(あきこのむちゅうぐう)とともに伊勢に赴くことを決意する。 光源氏は嵯峨野の野宮へ六条御息所を訪ねた。秋好中宮は、母没後、光源氏の養女になる。やがて、冷泉帝の妃になり斎宮女御と呼ばれた。 母・六条御息所、娘・秋好中宮は、実在した徽子女王(きし-じょおう、929-985)と規子内親王(きし-ないしんのう、949-986)母娘が題材になっている。2人とも伊勢斎宮に卜定されている。規子内親王が初斎院入りすると、徽子女王も同行した。徽子女王は、勅命に反して斎宮(規子内親王)と共に2度目の伊勢に下向している。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 京都市の説明板、「幻の宮 伊勢斎宮と平安京-平安京から見つかった「斎宮」(解説)-京都アスニー」、『洛西探訪』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『紫式部と平安の都』、『掘り出された京都』、 京都市平安京創生館、京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|