|

|

|

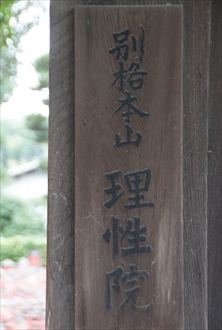

| 理性院 〔醍醐寺〕 (京都市伏見区) Risho-in Temple |

|

| 理性院 | 理性院 |

|

|

|

理性院(りしょう-いん)は、醍醐三宝院の北東にある。「太元さん」とも呼ばれている。醍醐寺の塔頭、別格本山になる。かつて、院主は醍醐五門跡の一つに数えられた。真言密教の法流「小野六流(おの-ろくりゅう)」の一つ「理性院流」の根本道場になる。 真言宗醍醐派、本尊は太元師明王(大元帥明王)を安置する。 ◆歴史年表 平安時代、1115年、醍醐寺の賢覚(けんがく)が、父・賢円の住房に大元帥像を安置したことに始まる。以来、当院では太元帥法を伝えた。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。(『賢深記』)。法琳寺(小栗栖)が退転後は、大元帥法は、唯一、理性院で継承された。(『法琳寺別当補任』『醍醐寺新要録』) ◆賢覚 平安時代後期の真言宗の僧・賢覚(げんかく、1080-1156)。男性。字は理性、理性房賢覚。父・賢円、弟・聖賢。醍醐寺・三宝院の勝覚に灌頂を受けた。1115年、父の住房を改めて理性院を開く。1135年、大元別当(法琳寺別当)になり、修法の大元師法を相承し理性院で勤修する。以後、理性院主が代々、法琳寺別当を兼帯した。著『達磨鈔』。77歳。 小野六流の一つ、醍醐三流(三宝院流、金剛王院流、理性院流)の一つである理性院流の祖とされる。門下に覚鑁(かくばん)らがいる。 ◆狩野 探幽 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。名は守信、別号は白蓮子。山城国(京都府)の生まれ。狩野孝信の長男。4歳で筆をとる。1617年、幕府御用絵師になる。1623年、弟・安信に宗家を譲る。1626年、二条城、1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1636年、名古屋城本丸障壁画などを手掛ける。1639年、法眼に叙される。1641年、大徳寺本坊方丈、1647年、江戸城障壁画を制作した。1650年、加賀支藩大聖寺藩主前田利治の江戸屋敷に俵屋宗雪と共に「金碧草花図」を描く。1662年、法印に叙される。1666年、後水尾法皇(第108代)寿像を描き「筆峯大居士」の印を贈られる。江戸で没した。江戸狩野派様式を創始した。73歳。 ◆仏像 ◈本堂の内陣中央厨子内に、本尊「太(大)元師明王(たいげんすい-みょうおう/たいげん-みょうおう)」が安置されている。秘仏であり80年に1度のみ開帳される。次回は現代、2065年に予定になる。 太元帥明王とは、本来、密教の明王であり鬼神だった。仏教では、すべての悪鬼、悪獣、悪人を打ち滅ぼすとされた。異形の忿怒(ふんぬ)相(極忿怒)で四面八臂、六面八臂などの姿をとる。手足には蛇が絡み、火炎に包まれている。 日本には平安時代前期に伝えられ、悪獣・外敵などを退散させる力を有し、鎮護国家・外敵降伏・開運・厄除けに威力を示すとされた。(非公開) ◈木造「不動明王坐像 」(88.3㎝)(重文)は、本堂の壇上右脇に安置されている。平安時代後期(11世紀後半)作になる。この時期の投身忿怒・天部形像の例は少ないという。 等身坐像であり、定朝様からの展開を示している。頭髪に並行する束目を表わし、宝相華、菊花の付いた紐二条を巻き、七莎髻を頭頂に結ぶ。両目は見開き、上歯牙を見せ下唇を噛む大師様になる。頭躰幹部・左臂・右上膊の内側・両脚部・後方の両腰脇も、木心を後寄りにこめた。内刳は、頸部に達する空を利用して像底から刳り拡げる。右の上膊外側から手首まで、それより先は、縦の一材から彫出して矧付ける。 後補は、弁髪の半ばより先、左手の臂より先、裳先、表面に施された漆塗り、別製の胸飾、腕・臂釧、持物、光背、台座になる。 木造、一木造、カヤ材、丸彫りに近い。 両脇侍は、童子像になる。 ◈木造「毘沙門天立像」は、内陣の左手にあり、鎌倉時代作になる。 ◆建築 ◈本堂がある。外陣(げじん)、内陣(ないじん)、内々陣(ないないじん)により構成される。中央に護摩壇がある。 ◈客殿は、醍醐寺座主・義演の日記により、江戸時代前期に建立されたという。 ◆障壁画 障壁画「水墨山水図」は、客殿上段の間の床の間(大床)と南壁に描かれている。狩野探幽の18歳頃の作品とされ、作例は少ない。四芸「琴将棋書画」のうちの2場面とみられる。 ◆醍醐五門跡 「醍醐五門跡」とは、室町時代初めまで、醍醐寺座主を住僧の中より交代で出していた5つの子院をいう。 理性院、三宝院(灌頂院)、金剛王院(一言寺)、無量光院、報恩院がある。 ◆理性院流 「理性院流」は、真言宗の小野六流の一つであり、真言宗古義派の醍醐三流の一つになる。賢覚を祖とし、理性院を本寺にする。 ◆醍醐の三流 「醍醐の三流」とは、真言宗の事相(修法)の法流の一つになる。醍醐開山・聖宝の孫弟子であり、勝覚の3人の弟子になる定海を祖にする「三宝院流」、同じく聖賢を祖にする「金剛王院流」、同じく賢覚を祖にする「理性院流」を総称している。 小野三流とあわせて「小野六流」という。 ◆大元帥法 大(太)元帥法(たいげんすい-ほう)は、真言密教の大法の一つになる。大元帥は、大元帥明王を意味し、口伝では「帥」の字を読まず「たいげん-の-ほう」と呼んだ。悪獣・外敵などを退散させる力をもつという大元帥明王「 Āṭavaka (鬼神) 」を本尊とし、鎮護国家(国家安穏・玉体安穏)・敵軍降伏(怨敵調伏)の度に修された。修法の内、秘中の秘とされていた。 平安時代前期、839年に、僧・常暁が唐から修法を伝えたという。また、840年に、常暁が小栗栖の法琳寺に唐からもたらした太元帥霊像(大元帥明王像)を安置し秘法を伝えたという。六面八臂像の本像であり、本尊として修された。また、常暁は法琳寺(大和国・秋篠寺とも)の閼伽井(あかい)の御香水に、大元帥明王像(大元影)が出現したため、それを写し持ち入唐し、唐で鎮護国家の法を受け日本に伝えたともいう。 851 年以降には、毎年、旧正月8日より17日間、朝廷治部省で修された。天皇の御衣を箱に入れ緋の綱で結び、蔵人が封をして祈り結願の日にもとへ返上した。請雨にも修され、平安時代前期、856年の大旱魃では、常曉は神泉苑で請雨修法し雨を降らせたという。このため、宮中の真言院後七日御修法に準じる国の大法(国典)として以後は恒例になる。 平安時代中期の武将・平将門(?-940)、官人・藤原純友(?-941)が関東・西海で起こした承平・天慶の乱(935-941)などの際にも、臨時に修法が行われている。秘法とされており、朝廷のみで行われた。ただ、公卿・藤原伊周(これちか、973-1010)はこれを密かに行ったため、大宰権帥になり配流された。(長徳の変) 12世紀中頃より、醍醐寺理性院院主が代々法琳寺別当を兼帯し継承された。法琳寺退転後の室町時代以降は、唯一、理性院でのみ修された。 ◆千体地蔵 門の正面奥に、「千体地蔵」が安置されている。先代の住職が祀ったという。 ◆年間行事 「千体地蔵供養」(新しい涎掛けが奉納される。)(10月第3日曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都・山城寺院神社大事典』、『ガイドブック第57回京の冬の旅 非公開文化財特別公開』、『京の冬の旅2023年-別冊旅の手帳』、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|