|

|

|

| 和銅開珎鋳銭所跡 (京都府木津川市) Ruins of Wadokaichin-jusensho |

|

| 和銅開珎鋳銭所跡 | 和銅開珎鋳銭所跡 |

|

|

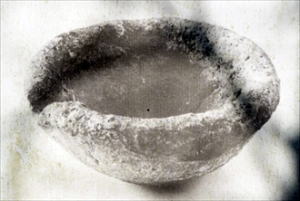

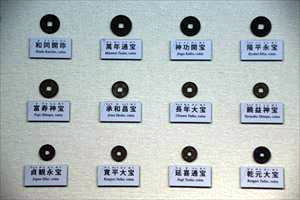

「和銅開珎鋳銭所跡」の石碑  「和銅開珎鋳銭所跡」の石碑  出土した「和銅開珎」、説明板より  出土した「るつぼ」、左端に注ぎ口が開けられている。説明板より  【参照】皇朝十二銭(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) |

加茂町大字銭司(ぜず/近世には「でず」)小字金鋳山(きんじゅざん)の国道163号線道路脇北側に、「和銅開珎鋳銭所跡(わどうかいちん-じゅせんしょあと)」の石碑が立つ。 この地には、平安時代、造幣局の鋳銭司(ちゅうせんし/ちゅうせんし)が置かれた。鋳銭所があり、銀銅銭の「和同開珎」が鋳造されていた。 ◆歴史年表 奈良時代-平安時代、8世紀(701-800)、この地で、「皇朝十二銭」中の最初の広範に流通した貨幣、「和同開珎」鋳銭が行われていたとみられる。 平安時代、827年、山城国相楽郡岡田郷に、鋳銭司(ちゅうせんし、造幣局)が置かれ、司家には典薬医一人が任じられていた。その後、廃されたと記され、現在の加茂町付近にかつて鋳銭司があったと推定されている。(「太政官符」、『類聚三代格』) 865年、山城国相楽郡岡田郷の旧鋳銭司山で銅が採掘したと記され、加茂町付近とみられている。(『日本三代実録』、同年条) 近代、1868年頃より、この地、金鋳山一帯で農作業、道路工事の際に「和同開珎」などが出土した。 1923年、発掘調査が行われた。 現代、1972年、発掘調査が行われる。 ◆鋳銭司・和同開珎 「和同開珎」について詳細はわかっていない。 「和同開珎」は、奈良時代-平安時代、708年-963年に、国内で鋳造された12種類の銅銭「皇朝十二銭(こうちょう-じゅうにせん)」の一つであり、その最初の銅銭になる。これまでに全国で、2000枚以上の出土例があり、海外でも渤海国(ぼっかいこく、中国東北地方 南東部、朝鮮半島北部)、長安(中国陝西省西安市)で発見された。 「和同開珎」は、奈良時代、708年(和同元年)に国内で鋳造された。当時、広範囲に流通した日本最古の貨幣とされる。ただ、「和同開珎」以前に鋳造された貨幣としては、「無文銀銭」「富本銭」がある。 飛鳥時代、694年、第41代・持統天皇の時(在位:690-697)に「鋳銭司(ちゅうせんし)」が置かれた。令外官の一つであり、銭貨の鋳造を担う造幣局だった。平安時代、「和同開珎」鋳造時には、「催鋳銭司(さいじゅせんし)」と呼ばれた。この地、山城国岡田にも置かれたとみられる。ほかに、河内国、周防国、長門国などにも設置されている。鋳銭司は、平安時代後期に廃止された。 山城国岡田に鋳銭司が置かれたのは、銅鉱脈があった。現在も流ヶ岡付近には銅鉱脈がある。鋳造のための豊富な燃料が供給できた。鋳型を作る良質の粘土を産した。渡来系の鋳銅技術者が住んでいた。中央政府に地理的に近かった。木津川の水運・地の利などが考えられている。 加茂町銭司には、貨幣鋳造に関係した地名、通称地名がいまも残され、かつての鋳銭所との関連があるとみられている。「金鋳山」、「金谷(かなたに)、「金山」、「和銅」、「鍛冶山」、「風呂ノ本」、ほかにも「イロノ前」、「カジ上」、「フダ揚」、「ドウノ垣内」、「ドウノ後」、「クラ屋敷」なども挙げられている。 1923年、1972年の加茂町銭司での発掘調査により、一帯から古瓦、焼土層、炉跡、銀銭・銅銭10数枚、るつぼ(直径20-25cm、深さ5-6cm、一方に注ぎ口)、ふいご(長さ15-20cmの円筒、径5-7cmの穴)、銅滓(どうさい、銅を溶かした断片)、凹石、瓦器片、羽釜片などが発見されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 加茂町教育委員会の説明板、『京都の地名』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「JA京都やましろ 富本銭と和同開珎」 |

|

|

| |

|