|

|

|

| * | |

| 鴨社資料館・秀穂舎・旧浅田家住宅(下鴨神社旧社家) (京都市左京区) Site of Residence of Asada Family |

|

| 下鴨神社社家・旧浅田家住宅 | 下鴨神社社家・旧浅田家住宅 |

|

|

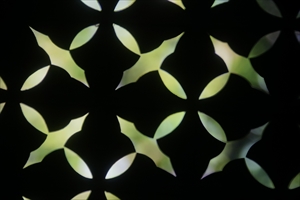

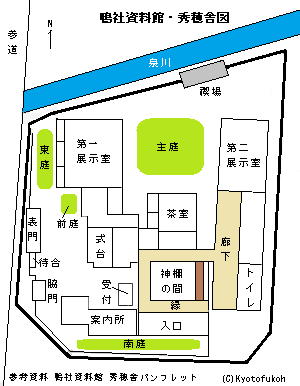

下鴨神社旧浅田家住宅 下鴨神社旧浅田家住宅  華表(かびょう)門(表門)  華表門  華表門、「鴨社資料館・秀穂舎」表札  華表門、彫り物  脇門  脇門  石人文官  式台  式台  式台  入口  蹲踞  茶室  第一展示室  太鼓橋  水桶  禊場、降り口  禊場  主庭  主庭、蹲踞  待合  待合、火入れ  双葉葵  透かし塀  枝折戸(しおりど)  枝折戸  御井  御壺  歳木  脇を流れる泉川  泉川    【参照】周辺の町並  【参照】鴨脚(いちょう)家  【参照】鴨脚家の土塀  |

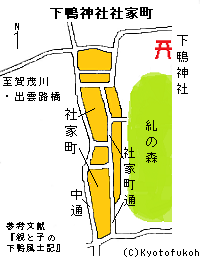

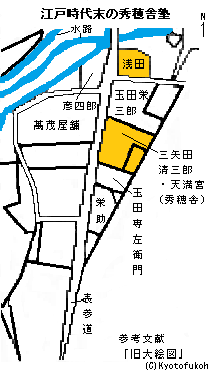

下鴨宮河町に、社家(しゃけ)の名残りという「旧浅田家住宅(きゅう-あさだけ-じゅうたく)」がある。 現在は、社家住宅が整備され「鴨社資料館・秀穂舎(かもしゃ-しりょうかん・しゅうすい-しゃ)」として一般公開されている。 ◆歴史年表 江戸時代前期、社家町が形成されたとみられる。 江戸時代中期、現在の浅田家住宅が建てられた。 1811年頃、玉田永教は、鴨脚(鴨)秀豊に家塾「秀穂舎」塾長として招かれる。 1856年頃、儒者・書家・貫名海屋(ぬきな-かいおく)は、秀穂舎塾主宰・鴨(脚)秀静に公文所・学問所に招かれる。 近代、明治期(1868-1912)以降、浅田家住宅の所有者が変わった。 1871年、上知令で国有地になり、民家として払い下げられた。 1921年頃より、社家住宅のあった下鴨本通で土地区画整理事業として道路の拡幅・整理が行われる。多くの社家は立ち退きになる。 1922年、京都市の都市計画により下鴨に大通り建設の計画案が出される。 1945年以前、京都市長を務めた市村慶三(1884-1959)らが所有し居住した。 現代、2004年頃、空家になる。 2014年、下鴨神社は市村家遺族により、住宅・敷地一部を購入する。 2016年、9月24日、下鴨神社第34回式年遷宮奉祝事業の一環として、旧浅田家の整備・保存後に、鴨社資料館・秀穂舎の開館式が行われた。 ◆鴨 秀豊 江戸時代中期-後期の公卿・鴨 秀豊(かも-の-ひでとよ、1756?-1837/1836)。詳細不明。男性。家名は鴨脚(いちょう)。父・秀、母・(医師・田口正胤の娘)の長男。本宮の正祝(しょう-の-はふり)を務めた。祝は、神主の指揮を受け直接に神事の執行に当たった。1793年、従三位を叙されている。 従二位・非参議。 私塾「秀穂舎(しゅうすい-しゃ)」を開き、公家・神職、町衆の子らにも門戸を開いた。 ◆玉田 永教 江戸時代中期-後期の神道家・神道講釈師・玉田 永教(たまだ-ながのり、1756-1836)。詳細不明。男性。本姓は横山、通称は主計。父・阿波徳島藩士。孫・初代・玉田玉枝斎(三矢田清三郎、弘文)。垂加神道を学び、吉田神道を学ぶ。吉田家の神学館守護職になる。1811年頃、鴨脚(鴨)秀豊に家塾「秀穂舎」塾長として招かれる。1789年-1818年頃、諸国に布教した。著『神国令』『神道講義』など。81歳。 庶民に講談という形で神道・神話について説き全国を回った。神国日本を賞賛し、賀茂真淵(かも-の-まぶち)を「姦悪国賊」と批判した。 ◆鴨 秀静 江戸時代中期-近代の公卿・鴨 秀静(1807-? )。詳細不明。男性。秀穂舎塾主宰。1843年、叙従三位。 1868年時、従二位・非参議。御祖社正祝。 ◆市村 慶三 近現代の官僚・政治家・市村 慶三(いちむら-けいぞう、1884-1959)。男性。京都府の生まれ。父・古川専太郎の3男。市村貞蔵の養子になる。第三高等学校を経て、1910年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業した。同年、文官高等試験行政科試験に合格し、内務省に入り北海道庁属になる。その後、北海道庁警視、奈良県警察部長、皇宮警察長、内務省参事官兼宮内事務官、警視庁書記官・官房主事などを歴任した。1926年、福井県知事に就任し、以後、愛媛県、三重県、1931年-1935年、鹿児島県知事に就任した。1935年、京都市助役、1936年-1940年、京都市長に在任した。74歳。 鴨川・高野川治水事業を推進し、大京都振興審議会の設置、二条城の京都市移管を実現した。 ◆神像・神号 ◈「神像(しんぞう)」は神棚の間に祀られている。宮大工の神工(じんく)が、下鴨神社式年遷宮造替時の本宮古材を用いて制作した。 御供えは高坏(たかつき、皿のように浅い器を脚台上にのせた形状の器)、安南(あんなん、御神酒・御水を注ぐ祭具)になる。 ◈「御神号(ごしんごう)」の「賀茂大明 神 賀茂御祖皇太神宮 比良木大明神」は、神棚の間の床の間に掛けられている。 床には漆塗り台盤に鴨氏譜を置く。 ◆建築 現在の旧浅田家住宅は、江戸時代中期に建てられた。伝統的な社家建築であり、社家建築の現存例は全国でも数少ない。屋敷は400坪(1322㎡)ほどあり、神棚の間・画室・住居に分けられていた。 整備により応接室・座敷などが保存され、残りは解体撤去された。旧浅田家は、上賀茂神社の社家・梅辻家住宅(京都市有形文化財)の意匠とも共通する部分があるという。 木造2階建、建延べ面積90㎡、敷地330㎡。 ◈「華表(かびょう/かひょう)門」は、表門であり鳥居様の形の上に瓦葺の屋根が載る。神社の鳥居の意味がある。下鴨神社社家に多いという。冠木(笠木)上に鴨、左右に双葉葵の意匠彫刻が施されている。 華表は、「桓表」、「和(か)表」ともいう。宮殿・廟宇・陵墓の前に立てられる石柱、また、柱上に十字形の横木をつけた標木であり、軍門・墓門・聖所に立てた。日本では華表に「とりい」の訓をつけたともいう。 ◈「脇門(わきもん)」は、表門の南に開く。 ◈「待合(まちあい)は、表門の脇に設えられている。主人に従ってきた随員が、椅子に腰かけて主人の用が済むのを待った。格子を通して式台内も見通せるようになっている。煙管煙草(きせる-たばこ)用の火入れが置かれている。 なお、待合とは扈従(こしょう/こじゅう/こそう)とも呼び、貴人に付き従うことから随員を意味した。また、扈従(こしょう)は、「相引(あいびき)」という折り畳み式の椅子のことも意味した。茶会では客が待合せする所であり、寄付(よりつき)などとも呼ばれている。 ◈「式台(しきだい)」は、2間の構えになっていた。鴨社画工司の官位は、五位・六位だったことによるという。 ◈「神棚の間(かみだなのま)」は、入口すぐにある。家でも遥拝ができるように設けられた。 ◈「次の間」はケハイの間、閼伽棚(あかだな)の間とも呼ばれる。 ◈ほか、応接室、座敷、茶室、第一展示室、第二展示室などがある。 ◈建物の基礎には加茂石が用いられている。 ◆調度など 各部屋には、社家で使用されていた様々な調度などの展示物がある。 ◈式台には、鞍・鞍掛、槍・刺股(さすまた、長柄の寄道具といわれた武器の一種)、袖搦/袖絡(そでがらみ、長柄の捕り物道具の一種)、沓(くつ、祭場用)、皮鞋(かわぐつ、戦場用)、鎖帷子(くさりかたびら、細かい鎖を編んだ着物、略式の防具)、雨傘、提灯などがある。 ◈次の間の閼伽棚(あかだな)には、御神酒・御水用の安南(あんなん)、御花の壺、御供えの土器類・俎板(まないた)が揃えられている。 衣桁(いこう、衣服を掛ける家具)には、雨儀用の布衣(ほい/ふい、布製の平服・常服)が掛けられている。ツヅレには祭事用の布衣が納められている。冠台に冠、烏帽子は烏帽子筥(はこ、折櫃[おりびつ、檜の薄板を折り曲げた方形・角切りの箱])に置かれている。 ◆石人像・井戸など 門前・玄関付近には社家にあった複数の展示物がある。 ◈表門脇に石人像「石人文官(せきじん-ぶんかん)」1体が立てられている。一帯が鴨社公文所・学問所の関係者屋敷町だった標として立てられている。発掘品の石像を立てる慣わしがあったという。内侍像であり、冠の波形は粗く、顔の彫りは浅い。対の像はない。高さ125㎝、最大幅35㎝。 石人像は朝鮮渡来であり幾種かあった。文人石・武人石・長明燈・望柱石は、墓域を装飾するために立てられた。石塔は寺院内に立てられ、内部に仏舎利・経典などを納めていた。神道碑は、墓域入口に置かれ、埋葬者の生前事蹟を記したものだった。 ◈「歳木(としぎ)」は、表門内に置かれている。歳神を招く神籬(ひもろぎ)であり、元旦を祝い年神を祀る飾り木にもなった。 また、鬼木(おにぎ)、御新木(おにゅうぎ)とも呼ばれ、魔除けの呪物とされた。正月初めに門松のかげに疵のない椎・榎などの木をとり、末に葉を残して門に寄せかけて置いた。 ◈「御井(みい)」は、屋敷内の神々に供える御水を汲むための井戸になる。 ◈「水棹(みさお)」は、袖塀内の軒先に掛けられている。御水を飲む際の用具になる。 ◈「御壺(おつぶ)」は、御井の脇にあり非常用に使用する水壺をいう。 ◈「手水鉢(ちょうずばち)」には、双葉葵が刻まれている。 ◆文化財 秀穂舎(下鴨神社)の杉戸絵として「虎」、筆・原在泉(1849-1916)の「石見の瀬見の小川(鴨川)」、「武人」、「矢立て鴨」、「鹿」、「白鷹」などがある。 ◆禊場 「禊場(みそぎば)」は、敷地の北側に流れる泉川の畔にある。東からの川の流れに降り口を設けている。手前には太鼓橋が架けられ、建物と降り口を繋ぐ。此の世と清浄界との端であり結界を意味している。 下鴨神社神官・氏人の家には、祭神・家の神々が祀られていた。これらの家の祭事と本宮の祭祀に奉仕するために社家では、川畔に禊場を設けた。ここでの禊を終えた後に祭事・祭祀に携わっていた。 ◆社家 社家は、神社に代々仕えた神職の家柄をいう。下鴨神社の社家は、かつて相国寺(上京区)・百万遍(左京区)付近に住んだという。大きな屋敷が建ち、鴨川・高野川を渡り下鴨神社に仕えていた。ただ、川の氾濫のたびに橋が流され不便を強いられた。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、江戸時代前期に、神社の西(現在の下鴨松原町・森本町・西林町付近)に、糺の森・松林を切り開いて社家町(しゃけ-まち)が形成される。340家、また江戸時代には50家ほどの社家があったという。社家町は、通り・土塀・水路・橋・門構えなどで構成されていた。 社家町は糺の森の西側にあり、社家町通(幅4.5m、南北は現在の下鴨本通のバス停・下鴨神社-河合神社間、100mほど)の両側にあった。通り東側には土塀が続き、小川が流れていた。川には小橋が架けられ、各社家屋敷に通じていた。 幕末に製作されたとみられる「旧大絵図」によると、社家の多くは、主に現在の松原町北側・森元町北側・西林町に集住し、4種の役職(社司・氏人・膳部・駆人)があった。社司は主に社家町南西部・南部(現在の下鴨本通・中通の間、松原町)に広大な敷地を有していた。文化人は下鴨神社参道南端に集住していた。 近代、1868年の神職世襲廃止令により、社家制度が廃止になる。同年の上知令により、神社社殿周囲以外の全ては国に上知された。神官・氏人・社職・公文所などの大半は神社から離散する。旧社家の多くは東京に移転した。 1922年に、京都市の都市計画により、下鴨での大通り建設の計画案が出される。社家町の中央を通る道路建設ため、住民は糺の森などへの計画変更を願い出る。市の計画に変更はなく、周辺の土地区画整理工事が進められる。1930年/1934年に北大路通が完成し、1928年/1939年-1942年の下鴨本通(幅22m、南北1.7km)の道路拡張工事などが進み、住宅地(葵学区)が開発される。社家町・社家町通は消滅し、ほとんどの旧社家も解体された。 現在、下鴨神社の社家町の名残として、鴨脚(いちょう)家(左京区下鴨宮河町)、廣庭家、関係諸役人住宅などが残っている。ただ、いずれの建物も近代以降に建て替えられている。 現代、2016年9月24日に、下鴨神社第34回式年遷宮奉祝事業の一環として、旧浅田家の整備・保存が行われた。鴨社資料館・秀穂舎の開館式が行われる。先に再興されていた京都学問所(旧鴨社公文所・学問所)の活動拠点として、秀穂舎も再興された。以後、神道文化の研究、慣習、伝承などを資料展示・講座などで学ぶ場になっている。 ◆学問所・浅田家 学問所は、下鴨神社境内の西側にあり、現在の下鴨本通との間に位置していた。 近代、1868年まで下鴨神社は、鴨の氏人を中心に組織された。式年遷宮を繰り返して行うためには、社殿建築技術、各種調度品などの工芸調整技術の継承・後継者養成のための機関が必要とされた。また、葵祭などの年中祭祀のほか、文化・歴史の研究・修練・指導のための機関も必要とされた。これらの任を担っていたのが鴨社公文所・学問所だった。 文書・典籍・史資料・式年遷宮の制に伴う絵師、文書司、神工、そのほか、塗師・金工、檜皮工、竹工、壁工、鍛冶工、布縫製機械、楽器工、衣紋調度、化粧具、医療調合、木版術、田圃・畠栽培技術など、様々な社職職工の技術集団があった。さらに、神供調理の厨房集団、神官・祭事進行の神殿守、音楽伝承の人長・忌子女などの氏人集団も属した。これらの技術は、一子相伝により継承されていた。さらに、地方分霊の鴨神社子弟の養成のために、歴史・地理・暦学・歌学・鴨神道などの教育機関としても機能し、祭祀資料の保存・研究も行った。 学問所内に鴨社画工司(絵所預)があり、絵師として浅田家・大崎家・淵家・榊家らの氏人が所属した。書写の実績として、平安時代の『鴨社古圃』『御生神事絵巻』、そのほか『葵祭絵巻』『鴨臨時祭絵巻』『孝明天皇行幸絵巻』などがある。浅田家も学問所に所属し、祭事などを記録する絵所の絵師を務めていた。屋敷は、下鴨神社参道の脇に位置していた。 ◆秀穂舎 江戸時代中期、1811年頃に賀茂御祖神社公文所司・祝(はふり)・鴨脚(鴨)秀豊は、玉田永教を私設「秀穂舎塾(しゅうすい-しゃ-じゅく)」の塾長に招いた。 「旧大絵図」によれば、塾の教授宅は、高野川畔、下川原町の旧唐崎社の土橋を渡り、下鴨神社表参道脇の鳥居を入った付近に、短冊形地割で建ち並んでいた。浅田家のほか、玉田永三郎(永教)、永教の長男・玉田専左衛門(永辰)、永辰の長男・栄助(永久)、永辰の子・三矢田清三郎(弘文)などの屋敷が建ち並んでいた。 清三郎の屋敷・秀穂舎塾では、敷地内に天満宮が祀られていたとみられている。永教の大坂時代の儒学塾にも、天神を祀っていたという。 京都の秀穂舎塾で読み書き・算盤などを学ぶ子どもらは、下鴨神社の摂社・比良木神社の秋祭りに献書していた。この慣わしは、現在も御火焚祭で「天満書」と称され続いている。江戸時代後期、1856年頃には、秀穂舎塾主宰・鴨(脚)秀静に「幕末の三筆」の一人、貫名海屋(ぬきな-かいおく)が招かれた。海屋は塾の子らに書・歴史を教え、宮中での神道・古典の講義なども行った。 近代、1868年の神職世襲廃止令により、社家制度は廃止になる。明治新政府の神祇官は、下鴨神社神職として6家を残した。教務省は、社頭での神道講義を命じる。当初は秀穂舎塾の玉田永直(千秋、後に講談家)、永久の養子・永健(後に講談家)、清三郎(弘文)、清三郎の子・永慶(長秋)らが担った。 その後、秀穂舎塾は解散になり、教授らは講釈師玉田流を創設した。玉田派の神道講釈師は大阪講釈界で活躍する。玉田玉枝斎(永教の孫、三矢田清三郎)、玉秀斎(永教の孫)、玉芳斎(玉秀斎の子、永教の曾孫)が人気を博している。 3代(2代ではないという)・玉田玉秀斎(加藤万次郎、1856-1919)の口演速記は、近代、1911年に小型講談本「立川文庫」を生む。 *開館は変則的、建物内の写真撮影は禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 パンフレット「鴨社資料館 秀穂舎」、『親と子の下鴨風土記』、『20世紀における京都の文化と景観に関する学際的研究-下鴨・北山地域を中心に』、ウェブサイト「京都の旧社家町に関する研究-下鴨神社周辺地域を中心として」、『賀茂文化 第5号』、『賀茂文化 第11号』、「京都新聞2016年9月24日付」、『旅の手帖_2017年8月号』、『近世末期下鴨神社における社家町を含む周辺地域の構成(抜刷り)』、ウェブサイト「鴨〔絶家・社家〕-公卿類別譜(公家の歴史)」、ウェブサイト「朝鮮石人像を訪ねて 66-むくげ通信 304 号(1)」、「朝鮮石人像を訪ねて 57 - 神戸学生青年センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|