|

|

|

| 山王神社 (京都市右京区) Sanno-jinja Shrine |

|

| 山王神社 | 山王神社 |

|

|

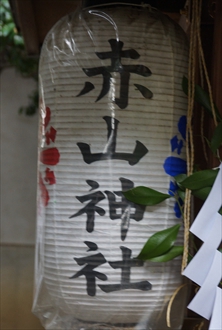

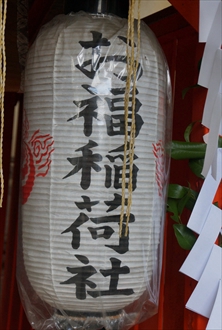

舞殿  本殿  本殿   狛犬、砂岩  夫婦岩、左女岩、右男岩。  浄土石に願い事を記して女岩に納める。  赤山神社  赤山神社  若宮神社  若宮神社  祖霊社  祖霊社  お福稲荷神社、稲荷大神  お福稲荷神社  お福稲荷神社  お福稲荷神社  手水舎  蔵 |

山王神社(さんのう-じんじゃ)のある山ノ内宮脇町の地は、古くより比叡山延暦寺の所領地になっていたという。当社はかつて、天台座主を退いた良真が建立した普賢寺の鎮守社だったという。旧山之内村の惣社になっている。 祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)、玉依姫神(たまよりひめのかみ)、大己貴神(おおなむちのみこと)を祀る。 境内の夫婦岩は夫婦和合、安産、子授け、子孫繁栄の信仰を集める。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、747年、この地は伝教大師最澄の母・妙徳夫人の生地という。延暦寺との深い関わりがあった。 平安時代、第72代・白河天皇(在位:1073-1087)の頃、近江坂本の日吉山王大神より勧請したという。山ノ内はかつて比叡山延暦寺の山門領だった。普賢寺と号する第36代・天台座主・良真(源通輔子、1022-1096)の西の京禅房があり、その守護神として山王大神を祀っていたという 江戸時代、1830年頃、妙徳の菩提寺普賢寺は念仏寺(山ノ内)と合併したという。 1816年、当社神殿が建てられる。 1848年、拝殿が建てられた。 近代、1878年、境内南の山ノ内赤山町に祀られていた赤山神社、山ノ内瀬戸畑町に祀られていた若宮神社が当社境内に遷されている。 現代、1990年、台風により神殿が損壊した。 1991年、神殿を新築する。 ◆妙徳 奈良時代-平安時代前期の妙徳(747-817)。女性。藤原藤子。山城国山ノ内の生まれという。祖先は藤原鎌足という。河辺左大臣魚名の孫、父・藤原鷲取、母・宇気合田早良女。757年-764年、江州滋賀郡・三津首百枝(みつのおびとももえ)と結婚した。765頃、夫妻に子どもがなく、比叡山八王子山の奥(後の神宮寺)に草庵を結び、男子生誕を祈願した。766年/767年、広野(最澄)が生まれたという。767年、妙徳と改名する。790年、母、798年、父が亡くなる。800年頃、最澄は両親報恩のために生源寺、東南院を建立する。811年、夫が没し、住居が凶族により焼かれたため里の山ノ内へ身を寄せる。812年、山ノ内の兄・正雄宅で夫の一周忌法要を行う。また、多くの水子の冥福を祈ったという。山ノ内で没したという。67歳。 ◆良真 平安時代中期-後期の僧・良真(りょうしん、1022-1096)。詳細不明。男性。俗姓は源、号は円融房。比叡山の慶命、明快に学ぶ。長宴より灌頂を受けた。1081年、天台座主。大僧正。1093年、山門内部の対立により座主を辞し、山を下り山之内に移る。75歳。 ◆神像 神殿に、平安時代末期作とみられる一木造の神像3体を祀る。 ◆末摂社 ◈赤山神社は、近代、1878年に、山ノ内赤山町に祀られていた赤山神社が遷された。泰山府君を祀る。 ◈若宮神社は近代、1878年に、山ノ内瀬戸畑町に祀られていた若宮神社が当社境内に遷された。旧地には石碑が立てられている。湍津姫神(たぎつひめ)、白山姫神(しろやまひめのかみ)を祀る。縁結びの祖神。 ◈祖霊社は、現代、1967年に創建された。歴代神主、氏子総代、神事係などの霊を祀る。春分の日に慰霊する。 ◈ お福稲荷神社、稲荷大神には、逸話が残されている。 境内大樹の根元に白い蓑傘が落ちていたという。拾おうとするとそれは白蛇のトグロだった。そのため、祠を建てて招福を祈り祀ったという。 ◆文化財 剣鉾2基がある。箱書に江戸時代後期、「嘉永六年(1853年)」の年記、「山王講中」とある。 ◆男岩・女岩 本殿手前脇に男岩・女岩二つの大岩「夫婦(めおと)岩」が祀られている。かつて神前の両側に置かれていたという。逸話がある。平安時代後期、天台座主・良真(りょうしん、1022-1096)がこの地を訪れた際に、その後を追い比叡山からともに飛来したという。 岩はやがて夫婦岩と呼ばれた。夫婦和合、縁結び、安産子授けの信仰があり、岩を撫で、両岩を左から3回廻り祈願する。嬰児の初宮詣の際には、神酒、洗米、梅干しを供えた。梅干しの皮で鼻を摘み、その皺の多いほど長命とされ、その鼻高出世を祈った。梅干の種は女岩中央の窪みに納め、これに神酒を注ぎ、子孫繁栄を祈った。また、浄土石に念じる人の氏名、年齢を記し、念じながら無言で左回りに岩の周りを3回廻る。その後、女岩の前の窪みにこの石を納めて祈願する。また、授かった子の名を刻んだ石を女岩に入れて子孫繁栄を祈願するともいう。 女岩は高さ1m、幅2.5m。男岩は高さ1.5m、幅1.3m。地中に大部分は埋められており実際には5mほどある。チャート。 ◆普賢寺 普賢寺の詳細不明。山ノ内(山之内)はかつて延暦寺、山門領内だったという。山内(さんだい、叡山の内の意)と呼ばれた。平安時代後期、この地に第36世天台座主・良真(源通輔子、1022-1096)が建立したという西ノ京禅房があり 普賢寺と称した。一帯に堂舎、僧房が建てられていた。良真は、鎌倉時代前期、1093年、山門内部対立により座主を辞し、山を下りて京都山之内に移っている。 普賢寺は妙徳の菩提寺でもあったという。江戸時代後期、1830年頃、普賢寺は当社境内の南にある念仏寺(山ノ内)と合併したという。 ◆親鸞 親鸞が布教のために当社にも立ち寄ったという。その足跡石、座石というのが残されている。黒色チャート。 ◆庭園 近世作庭と見られる庭園がある。巨石を用い、江戸時代中期、「元文五年(1740年)」銘の「山王大権現」 と刻まれた石が立てられているという。 近代、1919年に庭は整備された。現代、2001年、庭に水琴窟が復元され、大地主神(おおとこぬしのかみ)として祀られている。2002年、門が移築される。非公開。 ◆茶室 茶室「清々」は、現代、1985年に建てられた。 庭には大岩石が置かれているという。男岩と呼ばれ、かつて本殿前に男岩女岩と相対して置かれていたという。その後、磐境として庭に移された。湯立神楽の釜据石、古神符焼納砕石も保存されているという。 水琴窟がある。 樹木 境内には数本のクスノキの大木が植えられている。山王楠は、区民の誇りの木になる。 高さ17m、幹周り390m、樹齢700年という。 ◆祭礼 例祭(10月第3日曜日)では、前日の宵宮の午前に、奉賛会役員・宮司により神輿・剣鉾の準備が行われ、本殿前に据えられ飾られる。 当日正午頃に、御霊遷し・神輿発御式があり、剣鉾が先導して神幸列が発する。14時頃、葛野大路交差点で神輿の辻回しがある。御旅所の猿田彦神社、若宮社址、最澄座禅石で各神事を行い、16時半頃に還御する。 剣鉾2基は、かつて巡行に供奉し鉾差しも行っていた。現代、1952年以降は、祭礼時の供奉は途絶し、拝殿前に飾られた。1982年に巡行が復活し、棹は切断され台車「オヤカタ」に載せる形で、曳行供奉されている。 ◆年間行事 例祭(10月第3日曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考資料・資料 『京のご利益めぐり』、山王神社駒札、瀬戸畑町内会駒札、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『剣鉾まつり』  |

庭園、茶室「清々」 |

庭園、水琴窟 |

庭園、水琴窟(中央) |

庭園 |

親鸞史跡 |

|

山王楠 |

【参照】付近には「山ノ内」の地名が残る。 |

若宮社旧跡 |

若宮社旧跡 |

|

|

| |

|