|

|

|

天道神社 (京都市下京区)

Tendo-jinja Shrine |

| 天道神社 |

天道神社 |

|

|

本殿、拝所

本殿

本殿

本殿

末社・弁財天厳島神社

末社・弁財天厳島神社

末社・満盛稲荷神社

末社・満盛稲荷神社

末社・八坂社

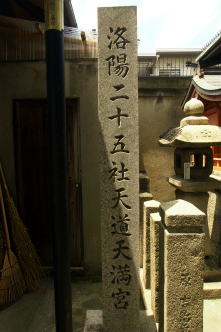

末社・洛陽二十五社天道天満宮

末社・洛陽二十五社天道天満宮

末社・洛陽二十五社天道天満宮 |

仏光寺通猪熊西入に小社・天道神社(てんどう-じんじゃ)がある。平安時代、第50代・桓武天皇により平安京遷都に際して勧請されたといわれている。

祭神は伊勢皇大神宮の天照大神(あまてらすおおかみ)、左に正八幡大神(せいはちまんおおかみ)、右に春日大明神(かすがおおかみ)を祀る。

末社・満盛稲荷に倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、洛陽二十五社天道天満宮(天満宮)に菅原道真(すがわらのみちざねこう)、弁財天厳島神社(市杵島神社)に市杵島姫命(いちきしまひめみこと)、八坂社(祇園八坂神社)を祀る。

古くより五穀成就、家畜悪疫除けの信仰がある。

◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。

年代不詳、天道宮は山城国長岡(長岡京市)に祀られていた。

奈良時代、792年、長岡、付近7郷の村(現在の梅津以南)で悪疫が流行した際に、家畜全滅の危機に瀕した。天道宮に祈願すると1頭の犠牲もなく全治したという。

平安時代、794年、第50代・桓武天皇の平安京遷都の際に、長岡京に祀られていた天道宮を当初は銅駝坊(どうだぼう)の南方、三条坊院東洞院(中京区、東洞院御池上ル付近)に勧請したという。その際に、郷の人々、家畜が沿道に並び見送りをしたという。天皇は天道宮に万民豊穣、子孫繁栄、悪疫退散を祈願した。境内は四季折々、風光明媚の地であり、1町(109m)四方に広がり、荘厳な宮が建てられたという。

59代・宇多天皇(867-931)皇子・行明親王(926-948)の母・藤原褒子(ふじわらのほうし、?-?)が、伊勢遊宴の亭を境内に建てた。親王御息所の側近らが度々車を連ねて御成りし、数日の遊宴を催していたという。京の人々は常々当社に多数群集し、信仰したという。

保元年間(1156-1159)、公家で六条家流の歌人・藤原清輔が著した歌論書『袋草紙』に記されている。境内に御殿が造営され、松楓が植林され伊勢神宮と関わりがあったという。

元弘年間(1331-1334)、兵火により焼失する。

建武年間(1334-1336)、兵火により焼失した。

その後、200年余りこの地の民家に祀られていたという。

室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失する。

その後、数度の火災により焼失したという。

安土・桃山時代、1574年、織田信長により、現在地の五条坊門猪熊の替地を与えられこの地に遷される。

江戸時代、1788年、天明の大火により焼失する。その後、再建された。

◆昭憲皇太后 江戸時代後期-近代の明治天皇皇后・昭憲皇太后(しょうけん-こうたいごう、1849/1850-1914) 。幼名は勝子(まさこ)、美子(はるこ)、富貴君、寿栄君。京都の生まれ。父・五摂家の一つ左大臣・一条忠香(ただか)、生母・一条家医師・新畑大膳の娘・民子。1867年、女御に治定される。第122代・明治天皇より4歳年上のため、生年を1850年に改めた。1868年、美子と改名し入内、女御宣下、即日、皇后に立てられた。1887年前後、明治天皇と共に陸軍演習に行啓した。1888年、憲法発布式典に参列する。1912年、明治天皇の死後、皇太后になり青山御所に移る。

宮中で養蚕を始めた。宮中での洋装化などに努める。書道、歌に秀で、和歌集に『昭憲皇太后御集』がある。アメリカ合衆国大統領・フランクリンの教訓を翻案した「十二徳の歌」がある。産業、能楽、美術・工芸を奨励し、維新志士遺族、日清・日露戦争の傷病者慰問、博愛社(後の日本赤十字社)、万国赤十字連合、東京慈恵医院、愛国婦人会などに寄与した。東京女子師範学校の設立、1885年、華族女学校(女子学習院)を創立する。子には恵まれなかった。65歳。

陵墓は伏見桃山東陵(伏見区)になる。

◆氏子 近代以前、下古京川西九町組の新シ町で構成された四条大宮組に属した。祇園会には油天神山の寄町になっていた。

◆文化財 剣鉾の「菊鉾」は、近代、1893年に製作された。茎銘はない。

◆御胞衣 第122代・明治天皇の皇后・昭憲皇太后の御胞衣(おえな)の埋納塚がある。

◆樹木 オガタマノキ、クスノキがある。

◆祭礼 例大祭・神幸祭(11月3日)の氏子区域は旧郁文学区29町になる。中心的な西田町は猿田彦面・獅子面を守護する。

松本町・瀬戸屋町・晒屋町の3町は2基ずつ剣鉾を護持している。当日は、各1基菊鉾・龍鉾などが巡行列に供奉し、枠造りの曳行があり鉾差しは行われない。

◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、節分祭(2月節分)、午祭(2月午の日)、天道花神事(国宝上杉本「洛中洛外図屏風」に描かれている伝承的行事であり、現在は当社のみで伝えられる。)(5月17日)、水無月大祓式・夏越祭(6月30日)、例大祭・宵宮祭(11月2日)、例大祭・神幸祭(11月3日)、火焚祭(11月23日)、大晦日大祓式・除夜祭(12月31日)。

月次祭(毎月1日)。

*年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。

*年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

*参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都大事典』、『全国神社祭祀祭礼総合調査』、『京都 神社と寺院の森』 、『剣鉾まつり』、ウェブサイト「コトバンク」

|

末社・洛陽二十五社天道天満宮 |

|

第122代・明治天皇の皇后昭憲皇太后の御胞衣(おえな) |

オガタマノキ |

天道神社 〒600-8397 京都市下京区西田町615,仏光寺通猪熊西北角 天道神社 〒600-8397 京都市下京区西田町615,仏光寺通猪熊西北角  075-821-2973 075-821-2973 |

|

|

|

©

2006- Kyotofukoh,京都風光 ©

2006- Kyotofukoh,京都風光 |

|

|