|

|

|

| 法常寺 (京都府亀岡市) Hojo-ji Temple |

|

| 法常寺 | 法常寺 |

|

|

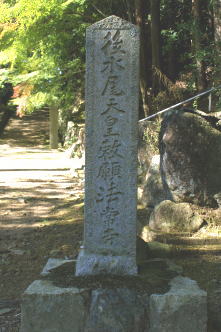

「後水尾天皇勅願寺」の石標  参道   「不許葷酒入山門」の石標   勅使門下の石垣  参道石垣、石段、厚い苔に覆われている。  勅使門  勅使門、扁額山号の「大梅山」、後水尾天皇宸筆  勅使門  勅使門  谷川に架かる石橋   庫裏  本堂  開山堂   庭園  庭園の大岩  境内から向かいの山並み、里を望む。 |

亀岡畑野町の谷合に通じている府道731号線から別れ、山道を登る。集落を眼下に石段の参道をしばらく辿ると法常寺(ほうじょうじ)に着く。 山号は大梅山(だいばんさん)という。江戸時代の第108代・後水尾天皇の勅願寺であり、いまもなお香華料の下賜が続いているという。 臨済宗妙心寺派。 ◆歴史年表 江戸時代、1632年、一絲文守(仏頂国師)はこの地に入り、丹波山国に草庵を結んだ。 1634年、庵に道場が建てられ「桐江庵(とうこうあん)」と呼ばれた。 1641年、桐江庵の北に後水尾上皇(第108代)発願により堂宇が整えられる。御所の宮殿が下賜される。一絲文守を開山として開創した。以後、歴代皇室、近衛家などの崇敬を受けた。 1646年、一絲文守が亡くなる。その後も、上皇、皇室の帰依は続く。 1666年、「法常寺」の勅額が贈られる。 近代、1877年、焼失している。 ◆一絲文守 江戸時代前期の臨済宗の僧・一絲文守(いっし-もんじゅ/ぶんしゅ、1608-1646)。号は桐江、耕閑、諡号は定慧明光仏頂国師。山城国(京都府)に生まれた。公卿・岩倉具堯(いわくら-ともたか)の第3子。母は藤原基継の娘。8歳で禁中に奉仕し、14歳で相国寺・雪岑梵崟、堺・南宗寺・沢庵宗彭(たくあん-そうほう)に参じた。1626年、槙尾山・賢俊により出家し、再び沢庵に参じたが印可は許されなかった。1629年、沢庵の紫衣事件にともなう出羽流罪に従う。その後、幕府に近付く沢庵と袂を分かち、洛西岡村(樫原)に閑夢庵(後の洞雲寺)を結ぶ。1631年、丹波山国に庵を結ぶ。別に桐江庵(とうこうあん)を開いた。後水尾上皇(第108代)の帰依を受け、1638年、西賀茂・霊源禅院を開き持戒禅を唱えた。明に渡ることを果たせず、妙心寺・愚堂東寔(ぐどう-とうしょく)、雲居希膺(うんご-きよう)に就き愚堂の法嗣になる。1641年、桐江庵の北に法常寺を開く。1643年、近江・永源寺80世になり中興した。日野・法明寺も再興する。著『大梅山夜話』『定慧明光仏頂国師語録』。39歳。 詩・書画に優れ烏丸光広、小堀遠州、松花堂昭乗らと親交があった。後水尾天皇の第1皇女・梅宮(文智禅尼)と淡い交遊があったともいう。没後の1678年、諡号は定慧明光仏頂国師が贈られた。 ◆後水尾天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾天皇(ごみずのお-てんのう、1596-1680)。政仁 (ことひと) 。法名は円浄。第107代・後陽成天皇の第3皇子。母は関白・近衛前久の娘・前子(さきこ、中和門院)。1600年、親王宣下、1611年、父・後陽成天皇から譲位され即位した。江戸幕府は朝廷に政治的な介入、統制を行い、1613年、「公家衆法度」「勅許紫衣(しえ)法度」、1615年、「禁中並公家諸法度」を公布した。1618年、典侍・四辻与津子(およつ)との間に第1皇子・賀茂宮、1619年、文智女王(梅宮)が誕生した。幕府は、1616年、家康の死、1617年、後陽成上皇の死もあり、予定されていた将軍・徳川秀忠の娘・和子(東福門院)の入内を延期する。幕府は与津子を排し、天皇の延臣6人を流罪処分にした。その後、1620年、和子(東福門院)が入内になり女御とした。1624年、和子は皇后宣下、中宮になる。武家出身の中宮は異例であり、平清盛の娘・徳子(建礼門院)以来になる。1627年、紫衣事件では、天皇が僧侶に与えていた紫衣着用の勅許を幕府が無効にした。幕府に抗議した大徳寺などの僧らを幕府は流罪にする。幕府は仙洞御所の造営を開始する。天皇は退位を決意し、1629年、東福門院が産んだ7歳の興子(おきこ)内親王(後の第109代・明正天皇)に突然に譲位した。女帝への譲位は一代で血統が絶えるため、幕府には打撃になる。後水尾上皇は仙洞御所に住み、第109代・明正天皇、第110代・後光明天皇、第111代・後西天皇、第112代・霊元天皇まで4代に院政を敷いた。禅宗の一糸文守に傾倒し、1651年、相国寺で落飾し円浄と号した。1655年-1659年、修学院離宮を設計、造営した。追号は遺詔により後水尾院。 30数人以上の子があった。後水尾天皇の「水尾」とは、嵯峨水尾にあった第56代・清和天皇を意味する。清和天皇と境遇が似ており、自ら決めたという。また、父・後陽成天皇とは不仲だったという。幕府による所司代などを通じての干渉、「禁中並公家諸法度」の制定、紫衣事件、1629年、春日局(お福)の無位無官の身での拝謁強行などにより幕府へ不満を持つ。明暦年間(1655-1659)、修学院御茶屋を造営する。学問を好み「学問講」を設けた。智仁親王らに歌学を学び、1625年、親王から古今伝授を受けた。『伊勢物語御抄』『当時年中行事』、歌集『後水尾院御集』 (原名『鴎巣集(おうそう)』) がある。茶道、華道に通じ、2世・池坊専好は天皇の庇護を受け、天皇は立花の会を催した。85歳。 陵墓は泉涌寺内の月輪陵(東山区)になる。 ◆建築 境内は山腹にある。かつて谷に土を盛り、高い石垣を築き、谷川に石橋を渡して伽藍が建てられた。 ◈江戸時代、1774年建立の「仏殿」(市指定文化財)は、同年建立の「鐘楼」よりなる。ほかに例がない。 ◈「鐘楼」は、江戸時代、1774年に建立された。ほかに例がない。 ◈「開山堂」は、江戸時代、1789-1801年に建立された。 ◈「勅使門」は急峻な石段上に建つ。後水尾天皇宸筆の勅額が掛る。 ◆文化財 歴代天皇により下賜された御物(ぎょぶつ)、古文書、美術品などを所蔵している。 ◈江戸時代、1855年の「後水尾天皇宸翰一絲和尚山居詩並御次韻和歌」(重文)は、一絲が詠んだ十首の詩に天皇が次韻の和歌を添えて返した。次韻とは漢詩の和韻の一体であり、詩と同じ韻字を同じ順序に作詩した。11年にわたる交流により、天皇は帰依の念を強くし、一絲の帰洛を要請している。 ◈「一絲文守関係資料(一括337点)」(府指定文化財)、後水尾天皇宸筆勅額など。 ◆庭園 仏殿前に枯山水式の庭園(府指定名勝)がある。谷を削った際に現れたという巨大な一枚岩を据えている。巨木と、鉤状の延段、丸刈の植栽などにより構成されている。 境内、参道の紅葉が知られている。 ◆景観 江戸時代、1627年の紫衣事件後に、一絲文守は混乱を避け、来訪者の多い都を離れた。1632年にこの地に庵を結び、修行の道を選び11年間住した。 寺は南に谷合を見下ろす山腹にあり、その奥の向かいの峰々と対峙している。山までの距離は、遠くも近くもないとされ、その間が禅に通じるといわれている。 ◆自然 苔むした樹陰深い境内は、府指定文化財環境保全地区に指定されている。マツ目コウヤマキ科の日本固有種、常緑針葉樹のコウヤマキ(市指定天然記念物)の巨木が立つ。落雷により幹が裂け、現在の姿になった。 勅使門脇にマツ科の常緑高木、ゴヨウマツがあり亀岡の名木に指定されている。杉の巨木が立ち、楓も植えられている。 *拝観不可、事前予約で可とも。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 下』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|