|

|

|

| 石井神社 (京都市西京区) Iwai-jinja Shrine |

|

| 石井神社 | 石井神社 |

|

|

石井神社  石井神社  山王社  周囲の孟宗竹林 |

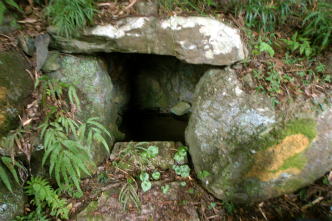

大原野の金蔵寺へ向かう九十九折の山道から外れた石作(いしづくり)町の山腹、竹林の中に石井神社(いわい じんじゃ)はある。 祭神は不詳。磐裂大神(いわさきのおおかみ/いわさくのかみ)ともいう。 式内社。平安時代の『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)記載の「乙訓郡十九座 大五座 小十四座」の「石井(いはいの)神社」に比定されている。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 古代(奈良時代-平安時代)、磐坐(いわくら)信仰により、岩坐神を祀ったともいう。清水を神格化した水神の古社といい、雲生水(御香泉)とも呼ばれた。かつては金藏寺護摩堂の北、清泉の上に祀られていたという。 平安時代、880年、「山城国正六位上石坐神」の名があり、従五位下の神階を授けられた。(『三代実録』、880年の条)。 927年、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』に「乙訓郡十九座 大五座 小十四座」の「石井(いはいの)神社」と記されている。平安時代には、「京三岩倉」、また、式内社のひとつとして広く崇敬を集めた。 現代、1953年、石井神社は、金蔵寺境内より遷された。現在地に祀られていた山王社に合祀され、石井神社と改称した。 ◆旧地 石井神社は、かつて清水を神格化した古社という。石井(いわい)、雲生水(うんじょうすい)とも呼ばれていた。金藏寺の護摩堂北、清泉の上に祀られていた。1953年に現在地に遷されている。現在も境内の石垣上に社殿跡がある。 ◆石作 この地の地名、「石作(いしつくり)」について、平安京以前より石棺造りに関わった石作氏に因んでいるという。 ◆年間行事 例祭(10月21日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『京都・山城寺院神社大事典』『京都大事典』『京都の地名検証』『昭和京都名所図会 6 洛南』 |

参道途中よりの眺望 |

【参照】石造町の家並 |

【参照】金蔵寺境内に残されている石井神社の旧跡 |

【参照】金蔵寺境内の旧地近くにある井泉 |

|

|

| |

|