|

|

|

| 如意ヶ岳(大文字山)・大文字送り火(五山の送り火) Daimonji Okuribi (the Great Bonfire Event) |

|

| 大文字送り火(五山の送り火) | 大文字送り火(五山の送り火) |

|

|

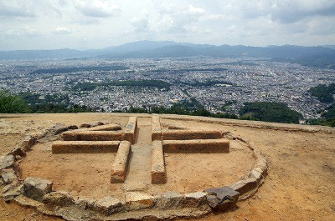

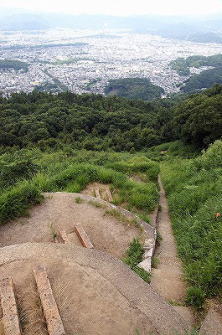

大文字山、鴨川  大文字山  大文字山(右端)、比叡山(左端)     送り火  大文字山から望む「妙」「法」  山上にある弘法大師堂  弘法大師堂  弘法大師堂  最も大きな火床、背景は京都市街地    山上からはほかの四山が望める。  雪の日  大文字山の火床  大文字山の一番大きな金尾の火床、右下が焚き付け口、護摩木が立てかけられている。  大文字の小さな火床  大文字山で直前に行われる僧侶による読経。  大文字山から見た「妙」  大文字山から見た「法」  大文字山から見た「船形」  大文字山から見た「鳥居」  大文字山から見た「左大文字」  雪の日の朝、白い大文字    道標、「右 鹿ヶ谷方面 左 三井寺大津方面」「左 銀閣寺方面」  比叡山  大阪ビル群 |

如意ヶ岳(474m)と大文字山(466m) は別の山であり、如意ヶ岳は大文字山のさらに東に位置している。 8月16日(旧暦7月16日) 、盂蘭盆会の行事として、大文字山では送り火が行われる。祖霊を送る宗教行事「おしょらい、おしょらいさん」になる。 現在は「五山送り火」の名称が定着している。一般的に「大文字」とも総称される。「大文字焼き」という呼び方がされた時期もあった。 ◆歴史年表 平安時代中期以前(10世紀)、如意ヶ岳山上に園城寺(三井寺)別院の如意寺が建てられていた。 1156年、旧7月11日、崇徳上皇(第75代)は、白河北殿で後白河法皇(第77代)方の平清盛らの襲撃を受けた。上皇は、源為義、平家弘、藤原孝雄らとともに馬で如意越をし、園城寺に向かった。山が険しく、引き返して仁和寺に向かう。(『保元物語』) 1180年、旧5月15日、以仁王は、平氏打倒の挙兵を行い、高倉御所が衝撃を受けた。如意越で園城寺に逃れた。(『吾妻鏡』) 鎌倉時代、寺は最盛期になる。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失し、再建されなかった。 1469年、多賀高忠は、江州より攻めて如意ヶ岳に布陣した。(『応仁記』) 1549年、足利義晴は如意ヶ岳に築城し籠った。(『万松院殿穴太記』)。城は如意ノ城(如意ヶ嶽城)、中尾城と呼ばれた。 1550年、三好長慶の軍により落城した。義晴・義輝父子は近江・堅田に逃れる。 江戸時代、1603年、旧7月16日、公家・舟橋秀賢の日記中に、送り火についての記述があり初見とされる。(『慶長目件録』3巻) 1658年、五山送り火の初見ともいう。(『洛陽名所集』) 1662年、「左大文字」、「鳥居形」について記されている。(『案内者』) 1665年、「左大文字」、「鳥居形」について記されている。(『扶桑京華志』) 1679年、旧7月16日、「左大文字」が加えられている。「鳥居形」が記されている。(『日次紀事(ひなみきじ)』『翁草』) 1717年、市原の「い」、鳴滝の「一」が記されている。(『諸国年中行事』) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、迷信、民間信仰なども規制された。門松、雛祭り、節句、七夕飾りも禁じられる。 1872年、京都府令により、精霊迎霊祭、六歳念仏も禁じられる。送り火も「無用の火を流すもの」「文明に進歩する児童の惑も生じ」として、1881年まで一時禁止される。 1890年、琵琶湖疏水通水式で送り火が点火された。 1891年、5月、ロシア皇太子(後のニコライ2世)入洛を記念し、送り火が点火された。 1894年、日清戦争勝利で送り火が点火される。 1905年、日露戦争勝利で送り火が点火されている。 1933年、12月、明仁親王(今上天皇)誕生を祝し、送り火が点火される。 1943年-1944年、第二次世界大戦中に灯火管制と人手不足から点火されなかった。8月16日の早朝、「戦意高揚」のために人文字による「白い大文字」が行われる。白い服を着た学生(第三錦林国民学校児童ら) 、市民2000人によって描かれ、「健民体操」が献納された。 1945年、送り火は戦後の混乱により中止された。 現代、1946年、送り火が復活する。 1988年、大文字山の北東部(裏側) にゴルフ場開発の計画が明らかになる。景観を巡り議論になる。一年後に計画中止になる。 2000年、12月31日、20世紀最後の年の大晦日を記念し、送り火が点火されている。 2007年、成立した「京都市眺望景観創生条例」で、鴨川から見る五山の送り火など、眺望保全も盛り込まれる。 ◆如意ヶ岳・大文字山 如意ヶ岳(嶽)(472m)は、如意山ともいう。東山三十六峰の主峰になる。 如意ヶ岳と大文字山(466m) は別の山であり、如意ヶ岳は大文字山のさらに東に位置する。京都市内から、如意ヶ岳を見ることはできない。 平安時代には山頂に、園城寺(三井寺)の別院・如意寺があったことから名付けられた。また、日神(ひのかみ、天照大神)が、天岩屋より出現した際に、光が山に射した。八百万神は喜び、「皆意の如く成る」として名付けられたともいう。 ◆送り火の起源 送り火の起源については、諸説ある。現在の形になったのは、室町時代以降ともいう。文献の初見のある江戸時代初期以降ともいう。 ◈平安時代初期の弘法大師(774-835)説がある。山麓にあった浄土寺が火災になった。本尊の阿弥陀仏が山上に飛び、光明を放つ。それを象り点火したのを弘法大師が「大」に改めたという。 また、平安時代前期、808年に、都で疫病が流行った。弘法大師は疫病・飢饉の調伏のために、法壇を設け、75基の護摩(火)を焚いたという。 ◈平安時代末期に成立した『日本紀略』の記述に、平安時代中期、963年、空也上人(903-972)の発願により、西光寺の落慶法要が行われたという。鴨川での600人の僧による般若経による供養、夜には万燈会があったという。これが送り火の起源ともいう。 ◈南北朝時代、すでに霊山、鳥辺野では、精霊迎えの万燈が炊かれていた。 室町時代、永禄期(1558-1559) 、京都で盂蘭盆が流行し、お盆には燈籠や提灯、大燈籠に火を灯した。町組単位で人々は風流踊りに興じた。鴨川では、松上げが行われた。庶民は松明を空に投げ上げて精霊を送った。現在も花背、広河原、雲ヶ畑などで行われている。こうした万燈籠は15世紀に成立する。 16世紀中期か後半に大規模化し、山に点火したのが、大文字送り火の起源になったと見られている。 ◈室町時代中期の室町幕府第8代将軍・足利義政(1436-1490)説がある。銀閣寺の『大文字記』に記されている。江戸時代の大徳寺・独庵、相国寺・維明周奎(?-1808)筆による。 如意ヶ岳はかつて銀閣寺の所領だった。義政は、24歳で早逝した息子・義尚(1465-1489)を悼み、室町時代後期、1489年の初盆の際に始めたという。相国寺僧・横川景三(1429-1493)は、銀閣寺・東求堂から如意ヶ岳の山面を望んだ。家臣・芳賀掃部(はが/ほうが かもん)に命じ、白布で「大」の字を形どり、火床を掘らせた。お盆の16日にこれに置いた松割木に点火して精霊を送ったという。大文字山の正面は、このため相国寺の方を向いているともいう。 ◈室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477) 後に、都では天変地異が続いた。怨霊の祟りを鎮めるという意味も送り火に込められていたともいう。 ◈江戸時代初期の公卿・近衛信尹(1565-1614)説もある。俳諧師・中川善雲(1636? -1705)著『案内者』(1662)で取り上げられた。大文字の筆画は、寛永三筆の一人・三藐院殿(さんみゃくいんでん、近衛信尹)とされた。 ◈仏法では「大」の字は、両手両足を広げた人形を表しているという。75の火床とは、その経絡にあたる。人体の心に潜む75法という煩悩を焼くためという。 ◆文献 ◈送り火についての文献の初見は、江戸時代前期、1603年、旧7月16日の公家・舟橋秀腎の日記『慶長目件録』 とされる。 「晩に及び冷泉亭に行く、山々灯を焼く、見物に東河原に出でおわんぬ」とある。これは鴨の河原での万燈籠見物について書かれている。 ◈戯作者・曲亭(滝沢) 馬琴(1767-1848)の『壬戌羇旅漫録』(1802) には次の記載がある。 「凡精靈のむかひ火おくり火はみな加茂川え出て麻がらに火を點ず。その宗旨によりて日限の遲速あり。盆中家家に挑灯燈籠を出すこと江戸の如し。東山諸寺の高燈籠は星の如くしかり」。 ◈江戸時代末、庶民は、鴨川の河原で焚き火をし、供え物を鴨川に流していた。(『再撰花洛名勝図会』) 。また、江戸時代前期、河原に出た庶民は、送り火にあわせて手松明という松明を空に放り投げていたという。 ◆大文字送り火 大文字送り火は、山麓の旧浄土村5町(銀閣寺町、銀閣寺前町、東田町、南田町、石橋町)が奉仕する。準備として、新年に話し合い、2月中下旬-3月に松で薪を用意する。5月に山の倉庫に薪の運び入れ、下草刈を行う。8月16日当日、松割木を山上に運び上げる。 護摩木大文字の文字の大きさは1画が80m、2画160m、3画120mあり、火床75になる。大の字の中心を「カナワ」「カナオ」(金尾)と呼び、ここには今も弘法大師堂の石窟がある。松薪への点火もここから始まる。 火床の構造は、土台に大谷石を平行に2本渡してある。この上に4本の松割木を使い、二重の井桁にして8段(1.3m)組み上げる。この割木の間に松葉を差し入れる。周囲に麦藁が敷かれる。中心の井桁は一回り大きく、煙突換として空洞にしてある。薪には、アカマツを使い、樹齢50年の木が10数本必要になる。ただ、近年では、マツクイムシの発生、山林の手入れ不足、環境の変化などにより、材の確保が年々難しくなっているという。その周囲に護摩木が載せられ、焚きつけになる藁 が立てかけられている。松薪割 600束、松葉100束、麦藁100束が必要になる。 大文字送り火の正面については、御所、荒神橋辺り、相国寺ともいわれている。俗信として、護摩木に自分の名前、年齢、性別などを書いて志納し、焚くと厄除けになる。護摩木の燃え残りは白地に包み水引で縛り、戸口に吊るすと厄除け、盗難除けになるという。杯、盆の酒、水に映した「大」の字を飲みほすと中風にならないともいう。 ◆五山送り火 五山の送り火は、8月16日の午後7時、山上の弘法大師堂でお松明が灯され、般若心経が唱えられる。仏前の酒(護摩酢)で心身を清める。親火を松明から移す。8時、「大文字」(如意ヶ岳、火床75) が点火される。 続いて、8時10分、松ヶ崎の万灯龍山(西山、火床103) の「妙」と大黒天山(東山、火床63) の「法」に点火される。8時15分、西賀茂舟山(妙見山、火床79) の「船形万燈籠」、同じく8時15分、もう一つの大文字山(大北山とも、火床53) の 「左大文字」に点火される。8時20分、嵯峨の曼荼羅山(水尾山、仙翁寺山とも、火床108) の「鳥居形」の順に灯される。一年をかけて準備された薪は、それぞれ30分間だけ灯される。 なお、五山の送り火として、江戸時代末期には、10の山々で送り火が灯されていた。かつて、市原の「い」、鳴滝の「一」、北嵯峨の「蛇」、「竿」、大正期(1912-1926)まで西山の「竹の先に鈴(竿に鈴) 」 、観空村の「長刀」もあった。 ◆如意ヶ嶽の遺跡 如意ヶ嶽の山中には、複数の遺跡がある。平安時代の「浄土寺七廻遺跡」、平安時代-中世の「如意寺跡」、平安時代後期の「如意ヶ嶽経塚群」、室町時代の「中尾城跡」・「灰山城跡」・「如意ヶ嶽城跡」、年代不明の「灰山庭園遺跡」。 山中南方には平安時代前期の「安祥寺上寺跡」、平安時代後期の「安祥寺経塚群」、室町時代の「東岩倉山城跡」などがある。 ◆断層 大文字山西側の急傾斜の断層涯があり、麓に沿い南北走行の活断層は、「銀閣寺-南禅寺断層(鹿ヶ谷断層)」(長さ3km)と呼ばれている。 花折断層帯(右横ずれ断層)の南部に当たるという。ただ、付近は山地側が持ち上がる逆断層であり、運動形式は異なっている。 ◆文学 ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)に大文字が登場する。 ◆アニメ ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)に琵琶湖疏水周辺が登場する。第3話「サイクリング同好会『ソレイユ』」で山床に登る。 ◈アニメーション『有頂天家族』(原作・森見登美彦、制作・P.A.WORKS、2013年7月-9月、全13話)の舞台になった。第4話に五山送り火のシーンがある。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *現在、五山送り火当日の登山は禁じられています。 *参考文献・資料 『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都大事典』、『檜尾古寺跡』、『京都の歴史災害』、ウェブサイト「アニメ旅」  |

|

|

| |

|